シングルタスクだけどないと困る台所道具《後編》

前編6アイテムに続いて、後編も6アイテムをピックアップしました。

どうぞ!

①おろし金クリーナー

おろし金でしょうがなどをすりおろすと、最後どうしてもひっかかって取れない部分が出てきます。

いつも「もったいないなぁ」と思うものの、いい方法がわからず手をこまねいていました。

竹製の「おろし金スクレーパー」というものもあります。

これも便利なんですが、そのうち櫛の歯が欠けるように折れてきてしまうのが難点でした。

あるとき、暮らしの工夫的な記事で、金属製の小さな櫛のようなこの道具をおろし金クリーナーとして使っているという人の話を読み、「これだ!」とすぐ真似したのでした。

実はこれ、本来の用途は違うんです。

ブラシに絡まったゴミを取るための「ブラシクリーナー」です。

レデッカーというドイツの老舗ブラシメーカーのものです。

レデッカーの製品は面白いものがいろいろあり、デザインもよく実用的なので眺めているだけでも楽しいですよ。

おろし金クリーナーとしても、瞠目の働きを見せてくれます。

買ったのはAmazonですが、うまくリンクが貼れないのでこちらを↓

②鬼おろし

通常のおろし金よりも粗くおろせる竹製の道具が「鬼おろし」です。

栃木県などの北関東地域で、「しもつかれ」という郷土料理を作るのに欠かせない道具なんだとか。

わたしは、鬼おろしでおろした大根が大好きです。

普通の物より辛くなくて、水分も出にくいので。

あと、粗い分早くおろせるところも気に入っています。

鬼おろしでおろした大根を具にした味噌汁は、最高ですねぇ。

他の野菜も食感がおもしろくなりますよ。

台所にひとつあって損はないです。

③ゼスターグレーター

アメリカのマイクロプレイン社製のものです。

レモンの皮やチーズ、ホール状のスパイスをおろすのにぴったりです。

皿の上でおろすこともでき、細かい部分が洗いやすい形状をしているので、とても扱いやすくて気に入っています。

これもあまり出番はないのですが、買ってよかったなと使うたびに感じています。

④陶製の落とし蓋

落とし蓋はたまにしか使わないにもかからわず、何度か買い換えておりまして……。

よくある木の落とし蓋は、カビさせてしまってやめました。

においがつきやすいので、魚料理用は専用にしないといけないというデメリットもあります。

次に買ったのは、京都の金網細工の店で見つけたもの。

辻和金網というお店で、ここの茶こしは長年愛用しています。

他にも、台所まわりを中心に素敵な金網細工の道具が揃っている老舗です。

見つけたときは「これだ!」と思って買ったんですが、実際に使い始めてみると、細かいゴミがどうしても残ってしまい、結局使わなくなってしまいました。

もったいない……。

ザルなどもそうですが、金網を使った台所道具はきれいに保つのが難しいですね。

特に交差している部分が黒ずんできたり、細かいゴミがどうしても取れなかったり。

針金を交差させて編むのではなく、最初からシートみたいにフラットな金網にできる技術がないものか……そこまでの技術を廉価な台所用品に求めるのは、まだまだ難しいですかね。

それで「もう、落とし蓋はアルミホイルでいいやー」なんて思っていた時に出会ったのが、この陶製の落とし蓋でした。

これなら、においはつきにくくて、全体がつるっとしているので汚れもしっかり落ちます。

実際に使ってみると、いい塩梅でした。

難を言えば、熱いうちに取り出したいときに、とっかかりがないので少々危ないということぐらいでしょうか。

それにこれ、うーん、もしかして逆さにすると蒸しプレートや水切り皿になっちゃう?

おっと、マルチタスクさんじゃないですか。

ネットで検索したら同じものは出てこなくて、こんなものが。

これならフックで取り出せるので安全ですね!

⑤ワインオープナー

ワインオープナーもいろんなものがありますね。

有名なところでは、シャトーラギオールのソムリエナイフでしょうか。

いかにもプロっぽくてかっこいい!

とはいえ、ソムリエナイフはコツがいるのでハードルが高いです。

抜栓で失敗するほどがっかりすることはないですよ。

そんなわけで、オープナーはワインをしこたま飲んできた夫に選んでもらいました。

それがこちら「スクリュープル」製のものです。

ネットで探すと、同じものはもうないようですね。

スクリュープルはアメリカのブランドで、NASAで開発された特殊コーティングでスムーズに抜けるという触れ込みです。

実際、世界で最も優れたワインオープナーと呼ばれているそうです。

(1991年に、フランスの鋳物ホーローメーカー、ル・クルーゼ社が買収しています)

「絶対に失敗しない」という強気の宣伝文句通り、確かにほとんど失敗した記憶がありません。

コルクの状態が悪くて失敗したのが2~3回程度でしょうか。

力がいらないところも良いです。

このモデルはフォイルカッターもついているので、なかなか便利です。

うちで飲むような安価なワインはスクリューキャップが増えてきたので登場回数は減っていますが、ワインのコルクを抜くときはやはり華やいだ気持ちになっていいものですね。

⑥計量スプーン

コロンとしてかわいいこのスプーンは、大きい方が15ml、小さいほうが5ml、つまりいわゆる大さじ・小さじの容量になっています。

これを、塩・砂糖・片栗粉の容器にそれぞれ入れてあります。

これが、すごく便利なのです。

1種類に1本は少々贅沢ではありますが、計量するたびに洗わなくていいというのは、本当にラク!

出番が多い調味料や材料は、専属のスプーンを待機させるのがおすすめです。

はじめて見たときは、衝撃でした。

「そうだよ、こうなってたら便利なんだよ!」

具体的なかたちを見るまでは、意外に思いつかないものですね。

LOLOというメーカーの「おおさじこさじ」というシリーズです。

木製と陶製があります。

……素晴らしい道具の数々を発明してくださった方々、本当にありがとうございます。

おかげさまで毎日のおさんどんが、感心や驚きといった喜びとともにあります。

小さなことですが、良い道具というのはやはり、いつ手にしても心躍るものですね。

台所道具シリーズ、また切り口を変えて投稿したいと思います!

シングルタスクだけどないと困る台所道具《前編》

台所道具は、見ているだけで楽しいですねぇ。

東京は浅草の近くにある「合羽橋道具街」なんかは、一日いても飽きません。

海外へ出かけたときは、道具街があれば見に行きます。

ひとつの道具でいろいろに使える「多用途」「マルチタスク」な道具は重宝します。

とはいえ、これしかできないけどあると本当に助かる! という「シングルタスク」な道具もまた台所仕事の大事なパートナー。

あまり道具を増やしたくないわたしが悩みに悩んで買い、そして繰り返される容赦ない“選抜”を生き延びてきた「シングルタスクな道具たち」をご紹介していきましょう。

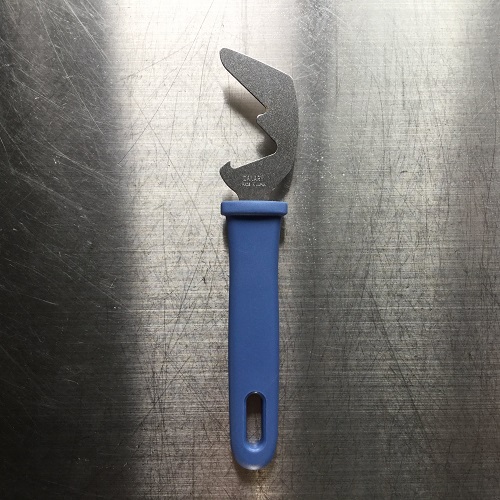

①キャップ取り

これは、調味料などのビンのプラスチックキャップを取る道具です。

最初見たときは、それだけのために買うのはバカバカしいと思っていました。

こういう便利グッズは、思ったほど使えないというのもよくある話で。

ですが、プラキャップって、取るのがすごーーーーく大変なんです。

生活クラブ生協ではリユースビンが多かったので、取れるものなら取ってしまいたかったということもあります。

そこで、思い切って買ってみました。

すると、気持ちいいほどムニッとプラキャップが取れるのです!

プラが硬いとたまに苦戦することもありますが、今のところ連勝中です。

ビンの中もよりきれいにすすげるし、小さなことですがこういうところでストレスがなくなるのは結構大きいです。

買ったのは生活クラブ生協の雑貨カタログでしたが、ネットで探すと同じようなものがいろいろあります。

②竹製の泡だて器

うちでは泡だて器と呼んでいますが、「米とぎ棒」として売られていたものです。

水が冷たい時期にお米をとぐための道具ですね。

ホワイトソースを作るとき、ダマにならないようにかき混ぜるには泡だて器がいちばんです。

ただ、普通の金属製の泡だて器だと鍋肌を傷つけたり、金っ気が出たりするような気がして、なかなか使えませんでした。

木製の泡だて器はないのだろうか? とふと思い立って探したら、竹製品を扱うサイトでこれを見つけました。

かき混ぜる部分が竹で、柄は木製です。

使ってみたところ、仕上がりは上上。

気兼ねなくかき混ぜられて、ダマにもなりません。

ただ、ひとつだけ難点が。

柄のほうが重いために、鍋に入れて手を離すとひっくり返って中身をはね散らかしてしまうことがあるのです。

それが改良されれば買い直します!

買ったのはこちらのサイトです↓

③蒸しバサミ

セイロや蒸し器で皿ごと蒸したものを取り出すための道具です。

セイロや蒸し器は深さがあるし、何より熱々なので、中のものを取り出すのに実はけっこう苦労するのです。

これは、香港の道具街で買いました。

つくりがちょっといい加減でゆがんでいますが、使うたびに香港を思い出すのは素敵なおまけです。

ネットでは「茶碗蒸しホルダー」で検索するといろいろ出てきます。

これも用途はひとつだけですが、あると本当に便利だな~といつも感心してしまいます。

④スケッパー

これはそれこそ合羽橋道具街で買い求めたものです。

マトファーというフランスの製菓・調理道具メーカーのものです。

ハードタイプとソフトタイプ(要は、しなるかしならないか)があり、これはハードタイプです。

耐熱性があるのが特徴かな?

パンを分割するときにも使っていますが、我が家でもっとも出番が多いのは、切った材料をまな板から移動させるときです。

あとは、ボウルの中身をこそげ取りたいとき。

これでささっと寄せてすくえば、細かく切った野菜もボロボロこぼれずに移動させることができます。

このアイデアは建築家の中村好文さんがエッセイか何かで紹介していて、すぐに真似したのでした。

中村さんご自身も、シェフが使っているのを見て「これは!」と思ってすぐ真似したそうです。

マトファーはブランド力があってモノがいいせいかお高めです。

ネットで探せば別ブランドでもっと安価なものがあるので、探してみて下さい。

ハードタイプかソフトタイプかは、目的に合わせて選ぶといいと思います。

こそげとりたい、集めたいという場合はソフトタイプ、スケッパーとして切る作業をしたいならハードタイプがよさそうです。

⑤ペッパーミル(こしょうひき)

ペッパーミルで定評があるのは「プジョー」あたりでしょうか。

これはAmazonでたまたま見つけたもので、片手で右のグリップを握るとこしょうが削られて出てくるという仕掛けになっています。

(調べてみましたが、同じものは見つかりませんでした)

上のふたを開けて粒こしょうを入れるようになっています。

すごく便利です。

もし壊れたら、困っちゃうなぁ。

⑥木杓子

民芸品を扱うお店でよく売られているこの木杓子、囲炉裏にかかった鍋に添えられている風景が目に浮かびます。

見た目だけだろ~雰囲気だけだろ~と思いきや、実はとっても実用的なんです。

カーブが浅いので、お玉のように汁物をたっぷりすくうことはできませんが、煮物をすくうときに本領を発揮してくれます。

木製でなおかつすくう部分に厚みがあるのであたりが柔らかく、崩れやすい芋やかぼちゃの煮物などがきれいにすくえるのです。

このことに気づいたときは、ちょっと感動してしまいましたよ。

日本の道具なんだなーとしみじみ感じ入りました。

わたしは、炒め物のときも使うことがあります。

中華お玉のかわりです。

あと、全体が木なので熱くならないのもいいところ。

木から削り出して作っていて継ぎ目がいっさいないので、洗うのも楽です。

東北や飛騨・木曽といった林業がさかんな地域で、今も職人さんが手作りでこしらえています。

……まだまだあるので、後編に続きます!

麦茶ボトルはアウトドア用品で

夏といえば麦茶。

お子さんがいるご家庭はとりわけ、夏場は量産することになります。

我が家も同様で、今年の夏も一日一回、多いときは二回作っていました。

一回あたりの量は4リットルです。

(麦茶は夫がほとんど作ってくれていました)

淹れた麦茶を保存する容器はいろんなものがありますね。

わたしもよくチェックしています。

持ちやすくて、洗いやすくて、扱いやすくて、デザインがうるさくないもの……。

でも、なかなかコレというものがありません。

今年、一回4リットルに対応するために容器を買い足さなくてはならなくなりました。

そこで、いろいろ検討した結果採用したのが……

アメリカ、ナルゲン社製の「ナルゲンボトル」です。

珍しくMade in USAなのです。

これ、登山などのアウトドアをやっている方にはおなじみの「水筒」ですね。

今回は、ナルゲンボトルのKitchenシリーズ1.0リットルを麦茶用に採用しました。

本来はパスタや乾物などの保存を想定したシリーズです。

が、水筒と同じ仕様のようなので、液体を入れても問題なさそう。

なぜこれに目をつけたかというと、水筒として売られているナルゲンボトルより値段が安いのと、デザインがシンプルだったからです。

また、ナルゲンボトル最大の特徴として、蓋にパッキンなどの異素材の部品がついていないのに漏れることなくしっかり締まる、ということがあります。

洗う時にとても楽で、消耗部品がないためメンテナンス性に優れています。

冷蔵庫で横倒しにしても漏れません。

この扱いやすさは特筆すべき点です。

写真:漏れないとはいえ、締めるときはしっかり締めてね

ひところ問題になった環境ホルモンBPA(ビスフェノールA)フリーであることも特徴のひとつです。

ちなみに、耐熱耐冷温度は本体が-20~100℃です。(蓋は0~120℃)

まだ熱い麦茶を入れてもだいじょうぶ。

ナルゲン社は、もともとは化学研究用の備品を作っている会社でした。

この製品を、登山やアウトドアで持ち運ぶ食料品や水の容器としてフィールドに持ち出している人たちがいることを知って、アウトドア専用品として開発したのが「ナルゲンボトル」なのだそうです。

うちは、もともと水筒としてナルゲンボトルを使っていました。

すごく便利で、特に夏場は毎日のように稼働しています。

落としたりぶつけたりしているので、外側はボロボロですね。

そうそう、軽量なのに丈夫なのもいいところ。

子どもにも安心して使わせられます。

水筒タイプは蓋が本体とつながっている仕様のものが多く、賛否が分かれるところです。

わたしは、少々飲みにくくはありますが、それでも蓋をなくすリスクがゼロになるのはいいなぁと思っています。

特に登山の最中に蓋をなくすと、本当に困ってしまいますからね。

アウトドア用品は、ふだんの生活にも使えるものが多いですね。

うちは、クッカーを鍋やボウルとしてふだんも使っています。

今はアウトドアで使うことはほとんどないので、こうやって元を取っているところです。

一人暮らしなどで生活がコンパクトならば、揃えられるものはアウトドア用品で揃えてしまったほうが、用意する防災グッズは少なくて済みそうですね。

災害時は、ふだんから使い慣れているというのは大きなメリットになるでしょう。

知人の方は、ふだん家で寝る時も寝袋なのだそうです。

アウトドア志向のある方というわけではなく、単に「これで充分だから」とのこと。

しっかりしたお布団に大の字で寝る気持ちよさも捨てがたいですが、たしかに慣れれば寝袋で充分かもしれません。

朝起きたら、椅子の背などにかけて湿気を逃がせばOK。

洗える寝袋ならば、お布団よりむしろ清潔といえます。

ああ、アウトドアグッズ熱が再燃しそう……。

フライパン逡巡

ご無沙汰しております。

今日は、ふと思い立って書き出しました。

わたし、ときどきフライパンが欲しくなるんです。

写真:今は出番のない、絵本シリーズ「バムとケロ」のケロちゃんフライパン。これでパンケーキを焼くとケロちゃん模様が浮かび上がってとってもキュート。最初の数回はよかったんですが、すぐにこびりつくようになってしまってお蔵入りです。もうちょっと高い値段でいいから、こびりつきにくい仕様にしてもらえるとうれしいなぁ。

じゃあ買えばいいじゃん。

でも、用がないから買えないんです。

……あれ? なんかジブン、めんどくさい人みたいじゃないですか?

もう少々お付き合いくださいね。

うちには「焼く」「炒める」ための調理器具として、スキレット2種と直径33センチの中華鍋(広東鍋)があります。

スキレットは重いです。

大きいほうは直径30センチもあるので、かなりの重量です。

両手で持てるように取っ手が二つ付いているほどです。

お料理好きだった人が、年配になって「重くてつらいから」とル・クルーゼを手放すなんていう話を聞くと、わたしもいつスキレットが使えなくなるのだろう……と週1回くらいは考えてしまいます。

でも、すごくおいしく焼けるのです。

スフレみたいな卵焼きは、重い蓋をしたスキレットならではの唯一無二の食感。

ステーキだって、パンケーキだって、あきらかにおいしく焼けます。

目玉焼きもそう。

そして、中華鍋。

炒め物はもちろん、蒸したりゆでたり、はたまた煮物にも八面六臂の活躍ぶりです。

鍋を2つに絞れと言われたら、ごはんを炊く鍋と中華鍋ですね。

それくらい使える奴なのです。

となると、フライパンの出番はないわけで……。

それでも、スキレットを出すのはおっくうだなぁ、中華鍋だと大きいなぁという時はあります。

ちょっと炒めたい、ちょっと焼きたいというときです。

そこで、こんなものを引っ張り出してきました。

写真:スウェーデンのメーカー「トランギア」のものです。取っ手はヤットコのように取り外しできるようになっています。

アウトドア用のアルコールストーブのクッキングセットに、フライパンとして組み込まれています。

アルミを陽極酸化皮膜処理したものです。

ちょっとウインナーを炒めたい、というような時に使えそうです。

軽すぎて安定感に欠けるのが短所といえば短所ですが、アウトドア用品ですからね。

必要にして充分です。

あっ、フライパンが定期的に欲しくなる理由を思い出した。

焼き餃子です。

スキレットでおいしく焼けるはずなんですが、使っている皮がくっつきやすい性質なのか、なかなかきれいに剥がれないんですよね。

そんなとき、フライパン、なんなら最近はやりのセラミック製のフライパンなんかが気になりはじめるのです。

とはいえ、今は調理道具が増えることを厳に戒めておりますので、何とか腕でカバーする方法を模索することにして、結局は買わないのですが。

もし、いつかフライパンを買うことがあれば、ご報告しますね。

緑のペースト2種

この暑さだと、やはりそうめんの登板回数が上がりますね。

そうめん、どうやって食べますか?

めんつゆに、小ねぎとか、みょうがとか、大葉とか。

豪華版ならば、錦糸卵や甘辛く煮た干し椎茸と一緒に食べてもおいしいですよね。

うちは、みょうがと大葉とすりごまを入れたい派です。

が、大葉には以前からかすかな違和感がありました。

香りはとてもいいんですが、食感が……。

せん切りにしてもうまくばらけずダマになりがち。(わたしの腕の問題もある)

微妙に起毛している表面にもそもそ感があり、全体的に水気が少ないテクスチャーなので、そうめんのつるっと感とうまくマッチしない。

この夏、ようやくその解決法がひらめきました。

お手本は「ジェノベーゼソース」です。

イタリアはリグーリア地方が起源の調味料。

イタリア語では「ペスト」と言い、バジリコを使います。

その代表的なものが「ペスト・ジェノベーゼ(ジェノバ風ペスト)」で、材料は「エクストラ・バージン・オリーブオイル、松の実、にんにく、バジリコ、塩、パルミジャーノチーズ、ペコリーノチーズ」と決められているそうです。

パスタに絡めて食べると、バジリコの香りが炸裂し、松の実とチーズとオイルのコクがこれでもかと迫ってきます。

お好きな方は多いんではないでしょうか。

先日、持て余してしまったバジルとイタリアンパセリで、ジェノベーゼソースもどきを作りました。

他に入れたのは、いりごまとごま油と塩です。

わりと何にでも使えるようにしたかったので、あえてこの組み合わせにしました。

汁ビーフンに入れたり、焼き野菜やゆで野菜につけたりで、あっという間に食べきりました。

これは使えるなぁと思っていたときに、直売所へ行く機会が。

大葉やバジルがたっぷり売られているではありませんか。

そこでひらめいたのが、大葉のペーストでした。

「大葉4束、いりごま、ごま油、塩」をフードプロセッサーでガーッすることものの10秒。

左が大葉のペースト。右はいわゆるジェノベーゼソース。空気に触れると色が悪くなります

横から見るとこんな感じ

この大葉ペーストが実に使えまして。

そうめんのつゆに溶くと、例の違和感は皆無で、大葉とごまの香りをいいとこどりできます。

あとは、和え物の衣にしたり、焼いた・ゆでた野菜や肉に塗って食べたり。

麺に絡めてもいいですね。

パッと使えるので、使用頻度もおのずと上がります。

大葉って、冷蔵庫でけっこうな確率でしなびさせてしまいませんか?(わたしだけ?)

それがなくなるのは、やはりうれしい。

一緒に作ったジェノベーゼソースは簡略版で、「バジル大袋2つ、エクストラ・バージン・オリーブオイル、松の実、塩」で作りました。

松の実は安くないんですが、ここは何とか死守したいところ。

この風味は他のナッツでは代替できないので。

(とはいえ安くない……代替するなら素焼きアーモンドがおすすめです)

これも使える!

おなじみパスタのジェノベーゼ。子どもは食べないだろうと思っていたら興味を示し、3人とも「おいしい!」と言っていました。イタリアではゴルゴンゾーラチーズを使ったパスタを子どもも舌なめずりするほど好きらしいのですが、ジェノベーゼもいい勝負かもしれません

グリルで焼いて塩こしょうした豚ばら肉に塗って。ワインが止まらない!

ジェノベーゼソースのほうは、ビンに入れたら上にエクストラ・バージン・オリーブオイルを注いで空気を遮断したほうがよさそうですね。

空気に触れると、鮮やかな緑があっという間に黒っぽくなります。

実は数年前に、春菊でジェノベーゼソースもどきを作っていたこともあったんでした。

これも、パスタに絡めると最高でした。

この「香りのいい緑の葉野菜+オイル+ナッツ+塩」という組み合わせは、かなり鉄板なんではないかと思われます。

みなさんもぜひ、いろいろ開発してみてください。

わたしはとりあえず、この夏はこの緑のペースト2種を駆使して、もりもり食べたいと思います。

おかえりビーフン

夏になると、麺が活躍します。

お米があまり喉を通らなくなるのでね。

「人類は麺類」な人ばかりのわが家では、パスタ、うどん、そば、中華麺といろんな麺を食べています。

そのラインナップに、この夏、ひさしぶりにカムバックした“麺子”(メンツって読んでね)が!

それは、ビーフン。

(中)生活クラブで買ったビーフンです。裏を見ると「ケンミン」のでした。よけいなものが入っていなくて、ビーフン独特のにおいが抑えめなのがいいです。あと、この細さも! 東南アジアというより中華圏の細さだと勝手に思っています。(右・左)楽天市場の「タイの台所」にて購入したタイビーフンです。2ミリ、4ミリ、10ミリと太さがあり、いずれもきしめん状です。ビーフンは両端が折れ曲がっているものがあり、食べるときに長くて勝手がよくないのですが、「タイの台所」のものは両端が切れていて扱いやすいです。

地味だねぇ。

でも滋味なんですよ。

(ダジャレ連発ですみません……長男のダジャレ病が……)

きっかけは、生活クラブでラインナップされていたビーフンを買ったこと。

いつもよりお安くなっていたので、買ってみました。

これがすごくおいしくて。

実家でときどきビーフンを食べていた記憶があるのですが、あんまりおいしいと思ったことがなく。

なので、すごく新鮮に感じました。

さらに、タイのビーフン「センレック」も入手しました。

ではでは、怒涛のビーフンライフをご紹介していきましょう。

まずは、焼きビーフンから。

袋の裏に書いてあったレシピを参考にしました。

具は、炒り卵、長ねぎ、豚肉、きくらげ、干しえびです。

意外にも、炒り卵の存在感が大。

お次は汁ビーフンです。

この日は、ゆでておいた金時草とおかひじきがあったので、それと刻んだみょうがをのせました。

スープは、鶏ガラスープにニョクマム、ごま油、青唐辛子の醤油漬けを混ぜたものです。

青唐辛子の醤油漬けは、おととし作ったもので実は持て余していたんですが、ここにきてようやく日の目を見ました。

おいしい!

朝も食べる。

素ビーフンです。黒こしょうがきいています。

スープは豚肉をゆでた汁を使いました。

双子さんのお弁当にもビーフン。

もそもそっとした食感は好き嫌いが分かれるところではありますが、べたつきがほとんどなく、あまり伸びないのでわたしは食べやすいと感じます。

具はたまねぎ、おかひじき、きくらげ、おさかなソーセージ、干しあみえびです。

このもそもそっとした感じ、ウォン・カーウァイ監督の映画『天使の涙』のラストで、ミシェル・リー演じるエージェントが、安食堂でのびた汁ビーフン的なものを、たばこを吸いながら、心ここにあらずな雰囲気でもそもそすすっているシーンをいつも思い出します。(この人いつもたばこを吸っている設定で、麺食べるときも片手にたばこ持ってました。逆にすげえ)

豚のヒレ肉塊が値引きされていたので、塩をまぶして蒸し、裂いておきました。

これ、いろんな料理に使えるんです。脂っ気がないので、冷めてもおいしい。

それを使っての汁ビーフンです。

たしかスープは冷たかったような……。

このときは、先日作っておいた福耳南蛮と紫玉ねぎ、にんにくの酢漬けを入れました。

これもまた合う!

少々持て余していたバジルとイタリアンパセリで、ジェノベーゼソース風のものを作りました。

バジル、イタリアンパセリ、ごま、ごま油、塩をフードプロセッサーでガーッします。

ジェノベーゼソースは、バジル、松の実、オリーブオイル、塩なので、それぞれ家にあったものを対応させただけ。

これがとてもおいしくて、ゆでただけの野菜につけてもおいしいし、このように汁ビーフンに溶かしながら食べると香りとコクが最高!

ダイスに切ったトマトともよく合います。

この日は4ミリの太さのビーフンでした。

両端が折れ曲がっているタイプだったので、扱いがちょっと大変でした。

このときは、ゆでた牛筋があったんでした。

そのスープと牛筋を入れ、せん切りのきゅうりと焼きなす、そしてライムをしぼりかけました。

ビーフンがいいのは、半ゆで状態で置いておけるところ。

多少ひっつきはしますが、またお湯にくぐらせれば無問題。

ゆで時間が短いのもグッド。

扱いが気楽なのです。

原料が長粒種のお米なので、小麦の麺に比べておなかが重くならないのも気に入っています。

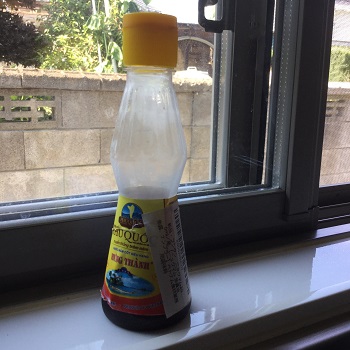

そして、ビーフンを使うときにかならず合わせたいのは魚醤です。

タイだとナンプラー、ベトナムだとニョクマムですね。

ベトナムの最も南の島、フーコック島。潮風の中にもニュクナムの香りを感じさせるほど、高級品の産地として有名な島生まれのフンタンブランド。

日本名で魚たまり醤油と呼ばれるように小魚を塩漬けに熟成、約1年ほど発酵させて作られます。

その発酵の長さがタイのナンプラーと比較して旨みとこくの深さをうみだし、おいしさの秘訣となります。

Amazonの商品ページから引用しました。

他のものも使ってみましたが、比べた中ではわたしはこれがいちばん好きです。

ニョクマムは、和え物、豚バラ肉とゆで卵の煮物や、肉の炒め物などに使ってもとてもおいしいので、わりとすぐなくなります。

夏なので余計に消費が早いかもしれません。

かつてない酷暑と言われているこの夏、ビーフンと魚醤で生き延びましょう。

因縁浅からぬスパイス

スパイスはお付き合いが難しい?

わたしは、過去にいろんなスパイスに手を出しては使いこなせず討ち死に……を繰り返してきています。

そんなわけで、少々因縁めいているスパイスとのお付き合い。

スパイスなど使わないで料理を作ってやる!

と思ってはみるものの、やっぱり少しあると料理に変化が出て重宝する有能なヤツなので、結局手放せないまま今に至ります。

先日、久しぶりに我が家のスパイスを棚卸ししました。

プラスチックの容器をスパイスボックスに。面倒でも頭に名前を書いておくと一目瞭然。使い忘れもなくなって、取り出すときも楽です

ここ数年は、スパイスを気まぐれで買ったり、料理に合わせて買ってその後使わないということはほぼなくなっています。

なぜなら、ここに入る量しか持たないと決めているから。

整理収納の鉄則のひとつですが、容れ物の大きさを決めてしまう作戦です。

保存は冷蔵庫の最上段が定位置です。

冷凍したほうがいいという話も聞いたことがありますが、とりあえず冷蔵にしてあります。

これだけでも、だいぶ香りのもちがいいと感じます。

とはいえ、常温で保存している人も多いので、気分の問題かもしれません。

わがやのオールスターたち

【スタメン】クミンシード、カレー粉、五香粉、ナツメグ、オレンジチリ、ローリエ、和山椒、花椒、スモークパプリカパウダー、シナモンパウダー、ブラックペッパーホール

●クミンシード

カレーのスタータースパイスとしてだけでなく、クミン風味の炒め物や和え物を作りたいときに使っています。これひとつで一気にインドにワープできます。

いつもの料理に変化がほしい! というときにもいいのです。なたね油でクミンシードと塩をじっくり温め、香りが立ったら生野菜やゆで野菜にかけて和えるだけで、野菜がわしわし食べられます。

こんな本も持っていたんでした。もっぱら眺めて楽しむだけですが。「クミンで和食」という意欲的な章もあり、クミンが日本の食卓にマッチすることが実証されています。『クミン料理の発送と組み立て』著・日沼紀子(誠文堂新光社)

●カレー粉

ここ数年ずっと、この「モティバイ家秘伝カレーパウダー」一本です。フィジーのもので香りが独特であるところ、唐辛子などの辛みが入っていないところが気に入っています。

モティバイ家というのは、フィジーの旧家のようです。フィジーは人口の半分がインド人なのだとか

●五香粉(ごこうふん、ウーシャンフェン)

中華風の煮物、焼き物にピッタリのミックススパイスです。甘辛味、醤油味によく合います。

シナモン、クローブ、花椒、フェンネル、八角、陳皮などを混ぜていて、五とあるもののメーカーによっては必ずしも5種類というわけではないそう。

これを使った叉焼が大好きです。中華街の香りがしますよ。

これとカレー粉があれば、かなり料理に変化がつきます。食欲をそそるはっきりした香りなので、お弁当にも重宝しますね。

五香粉の香りがたまらない叉焼!

●ナツメグ

これは、ハンバーグとホワイトソースにしか使わないんですよね。でも、これがないとわたしの中でハンバーグとホワイトソースは完成しないんです!

たまにしか使わないので、ホールで買って都度グレーターで削るようにしています。ナツメグは大量摂取すると体に異変が起きて死ぬこともあるそうなので、気をつけてください。

アメリカはマイクロプレイン社の「ゼスターグレーター」。スパイスだけでなく、チーズの塊やレモンの皮もおろせます。料理の上で直接削りやすい形状なので、なかなか便利です

●オレンジチリ

唐辛子は辛いだけじゃない、というのを初めて教えてくれた唐辛子です。

岐阜県郡上市で「農園サユールイトシロ」を営む稲倉哲郎さんが育てている唐辛子です。

わたしは、オイル系、トマト系のパスタにかけることが多いです。香りがいいのと、ほのかな甘みがあります。

●ローリエ

いわゆる月桂樹の葉です。洋風の煮込みやグリルの香りづけでよく使います。日本の台所では、比較的出番が多いのではないでしょうか。ときどき夫がハムやベーコンを作るときにも使うので切らさないようにしています。

●山椒

山椒の粉も、そうしょっちゅう使うわけではないので、粉で買うともったいないなぁと常々思っていました。

そこで、ホールで買ってミル付きのビンで保存することに。

ネットで見つけたGABANの「高知県産・仁淀川山椒」に惚れ込み、今はこれ一本です。

セラミック刃のミルはなかなか便利です。左が仁淀川山椒です

●花椒(ホワジャオ)

これも、ミル付きのビンにホールを入れてあります。四川っぽい辛い麺料理、麻婆豆腐などにたっぷりひきかけます。昨年の夏に友人から教えてもらった「西安なす」にも欠かせません。先日、ネットでGABANの「四川赤山椒<花椒>」を見つけたので、封を切るのを楽しみにしています

ドーンと100g。せっせと使いたい

●スモークパプリカパウダー

どういう出会いかもう忘れてしまいましたが、何かで使ってみていっぺんで気に入りました。スペインのスパイスで、樫の木で燻製にして乾燥させたパプリカを粉末にしています。

スペイン風の煮込みっぽいもの、トマト煮込みによく合います。あとは肉のグリルやバーベキュー、フライドチキンの風味づけに欠かせません。

パプリカパウダー自体、色づけ目的で使われることが多くて、香りがイメージしにくいスパイスかもしれません。

いちばんよくわかるのは、チーズトーストにふりかけたとき。わたしはこれで、パプリカパウダーの香り、コクを初めて実感できました。

スモークするとより香りに奥行きが出て複雑になります。甘みとほのかな苦みがあります。面白いことを考えた人がいるものだなぁ、と感心してしまいます。

一度にそこそこ使うので、大袋で買っています

●シナモンパウダー

シナモンはとりあえずあると便利。紅茶に入れちゃえ! みたいな。わたしは、ターメリックライスに少し入れるのが好きです。豚肉にも合いますよ。今ある分がなくなったら、スティックにしようと思っています。

●ブラックペッパーホール

黒こしょうは、ペッパーミルで都度ひいています。香りが断然違うので、おすすめです。最近は、色みの白い料理用にホワイトペッパー(ミル付き)も使ってみています。意外と出番が多いので、今後定番化しそうです。

昔Amazonで見つけたペッパーミルは、右のハンドルを握ると下からひいたこしょうが出てくる仕掛け。ホワイトペッパーはたしかS&Bのミル付き

【新人】フェンネル、サフラン

●フェンネル

パン教室で習ったイタリア風パンに入れてもよいということで、買ってみました。

和名で茴香(ういきょう)と言います。香りの系統としては、アニス、八角、キャラウェイシードと同じです。ハーブティーにもできるようですね。

わたしは、お腹をすっきりさせたいときにかじることがあります。中国料理にも合います。

スーパーに行ったら「アニス」と「キャラウェイシード」しかなくて、何度見てもなくて、とりあえずアニスを買ってしまいました。

あとでネットでフェンネルを買ったので、今はとりあえずアニスとミックスして使っています。

●サフラン

クロッカス属の花のめしべを乾燥させたもので、量を採るのが大変なのでちょっとでそこそこの値段がします。水に浸すと鮮やかな黄色が出て、独特の風味を持っています。サフランライスを食べたくて買ってみました。とりあえずは、この夏だけ使ってみます。

【二軍落ちか?】クローブ、タイム、カルダモンパウダー

●クローブ(ホール)

リンゴや生姜によく合います。カレーにも。が、うちでは出番が少ないんですよね。

わたしの中では、秋冬のスパイスというイメージです。

クローブのホールは釘のようなかたちをしているので、ポトフのときに玉ねぎに刺して使ったり、丸のオレンジにびっしり刺して「ポマンダー」というポプリのようなものを作ることもできて、なかなかおもしろいヤツなのです。

今ある分がなくなったら、いったん休みます

●タイム

これも何かで買ったんですが、その後フランス風の煮込みやグリルにちょこちょこ使っています。これを入れると一気にプロヴァンスの風が吹くという感じでわかりやすい良さがあるんですが、わがやの食卓には必須ではなく。

なくなったら、意外と使えるオレガノにスイッチしてもいいかな、と考えています。

●カルダモンパウダー

本当はホールでほしかったんですが、ここいらのスーパーにはパウダーしかなく。バターチキンカレーをどうしても作りたくて買いました。

カルダモンは乳製品によく合います。以前、料理家の長尾智子さんのレシピで、カルダモンを使ったフローズンヨーグルトがあっておいしかったナ。

この夏、いろいろ試してみようかと思っています。バターチキンカレーもとてもおいしかったので、また作ろうと思います

クックパッドで見つけた本格的なバターチキンカレーのレシピで作ってみました。スパイスは意外と少なくて、ポイントはペースト状にすりつぶしたカシューナッツ。コクがあるのにするする入るので、インドカレーがあまり好きではない長男も激賞してくれました

気に入ってるスパイス・ブランド

●GABAN

スパイスといえばGABAN。ラーメン店の卓上でも見かけるブルー&シルバーの渋いやつ。プロユースというイメージも強いかもしれませんね。ネットで探すと、スーパーではなかなかお目にかかれないようなマニアックなものもあります。さすがGABAN!

●マスコットフーズ

なかなかないスモークパプリカパウダーがあったのが、マスコットフーズだったのです。それだけのことで一目置いています。

そうだ、ここで有名なのは瓶詰めカレーペーストの「印度の味」ですね。今年で30周年だそうですよ。

●VOXSPICE(ヴォ―クススパイス)

ちょっと珍しいオーガニックのスパイスばかりを扱っています。

入っている量もケチケチしていないのがいいですね。そしておいしい。こだわりたい方はぜひ!

「ホール」か「パウダー」か問題

スパイスの形状には「ホール(実の形状そのまま)」と「パウダー(粉末)」があります。

ざっくり言ってしまえば、

・ホールは加熱する料理に

・パウダーは加熱しない料理や料理の中盤~最後に入れたいとき

と用途が分かれます。

ホールのまま使う場合は、料理の最初に油でゆっくり温めるなどして香りを起こしてあげる必要があります。

また、ホールのほうが香りがもちます。

あまり使わないものはホールで買って、都度削ったり砕いたりすると香りが飛びにくくておすすめです。(ミルや乳鉢ですりつぶすのが一般的ですが、包丁の腹で叩いたり、切ったりしても)

とはいえ、無理にホールを買う必要はないと思います。

何にどのように使うのかで選べば充分です。

よく使うものならば、香りが飛ぶというのもあまり気にする必要はないですしね。

スパイスで海外旅行気分

スパイスは、使うだけで異国に行ったような気分になれるのがいいですね。

今は海外旅行にはなかなか行けないので、料理で海外旅行というわけです。

それにしても、何でいきなりスパイスかって?

やっぱり、夏になるとスパイスのきいたものが食べたくなるからです。

単純ですね。

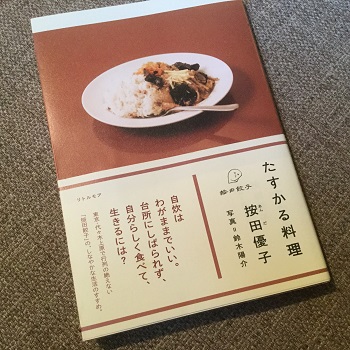

サバイブするための料理~『たすかる料理』著・按田優子

書店に言ったら必ず料理本コーナーに立ち寄るわたしですが、先日、久しぶりに個人的な超超超ヒット作に出会いました。

『たすかる料理』著・按田優子、写真・鈴木陽介(リトルモア)

まったく前情報なしに、表紙だけ見て「これは……!」とビビビときました。

著者の按田さんのことは、料理雑誌『dancyu』でお見かけした程度で、よくは存じ上げませんでした。

按田さんの料理は無国籍で、しいて言えば中華圏と、スパイス使いが上手な国と、南米の雰囲気がすると言いましょうか。

そんな印象だけ持っていました。

この本は、按田さん自身の自炊生活と、その延長線上にある餃子屋「按田餃子」のメニューの組み立て方などが書かれています。

自炊本もいろいろありますが、かなり異色ながら、きわめて実践的なのではないかと直感させられる本です。

この人の料理はサバイブするための料理だ

按田さんは料理家ですが、料理を習ったことがないそうです。

大学卒業後にパン・菓子の製造業に携わり、ひとり暮らしの自炊などで料理を自分のものにしていったとか。

徒歩圏内にコンビニがあるような都会では、冷蔵庫を個人で持たなくてもよいのではないか? とぼんやり考えている時に東日本大震災が発生し、以降、冷蔵庫なしの生活を試しにはじめてみたそうです。

そこで得た知見・経験を『冷蔵庫いらずのレシピ』(ワニブックス)という本にまとめています。

その後、その本を読んだ知人から声をかけられ、食品加工の専門家としてJICA(ジャイカ)の仕事で計6回ペルーを訪れます。

ペルーには3つの気候があり、場所を移ると気候も食べ物も生活も変わるそうです。

体調を崩さないためには、慣れた食べ物(たとえばみそ汁と梅干しのような)にすがるというやり方ではなく、今のこの環境を受け入れるしかないと思い至ります。

その経験から、日本で染みついていた「できるだけ慣れた環境に身を置きたい」(以下、色字は『たすかる料理』からの引用)という箱庭感のある生活、食生活をやめることにしたそうです。

外から来るもの(友人が持ってくるもの、旅先で出会う食材)をどんどん生かして食いつないでいく。

「食べ物への許容は他者への許容と同じだと思っています。なんでも食べてなんでも消化して身にしていく気持ちで生きるのが、健やかだと思います。ひとつに決め込まないでなんでも試してみて、自分の状態を観察してみるといいと思います。」という按田さんらしく、来るものを拒まないことで逆に豊かで無理のない(=自分ひとりでがんばらない)食生活を獲得しているように見えるのです。

いきなり話は飛びますが、内田樹さんがブログに書いていたことを思い出しました。

哲学者レヴィ=ストロースが、ブラジルはマトグロッソのインディオたちのフィールドワークで、「ブリコルール」という概念を得ます。

ブリコルールはフランス語で、日本では「器用人」と訳されている民俗学用語のようです。

ありあわせの道具と材料で、自分の手で何がしかのモノを作る人のことを指します。

密林を歩いて移動しているインディオたちは、何かを見つけると手に取ってしばし眺め、「なんだかよくわからないけれど、そのうち何かの役に立つかもしれない」と思ったら拾うそうです。

按田さんの料理もそれに近いと感じました。

料理のやり方も独特。

通常は、「●●を作ろう」と考えて、材料を揃え、あるレシピに則って作る。

A地点(食材を揃えるところ)からB地点(料理の完成)まで一直線に進みます。

按田さんの料理は、《乗り降り自由》です。

豚肉の塊をゆでよう

→豚肉をゆでている鍋の上にセイロをのせて豆と芋にも火を通してしまおう

→それぞれの素材(パーツ)と常備している乾物、漬物、乾麺などを組み合わせて適宜食べていく……。

この写真はわたしがやってみたものです。セイロの下の鍋では豚肉がゆでられ、セイロの中ではじゃがいもや前夜のおかずが蒸されています

ゆでた豚肉の塊はしばらくもつ上、いろんな料理に展開できます。(展開していくことを、按田さんは《切り崩していく》と表現します)

按田さんは、この豚肉を《おやつ》としても食べます。(これ、わたし的には非常にナイスでした)

豚肉のゆで汁は、乾燥した海藻を入れてスープに、汁ビーフンに。

芋や豆は火さえ通してしまえば、他の素材と合わせていろいろ展開できます。

特に芋はも皮つき丸ごとであればしばらくもつので、主食としても使えます。

左/豚肉をゆでた汁はスープに。セイロで蒸したじゃがいもと、ゆでてあった大根、絹さやを合わせて。右/ゆで豚、セイロで蒸したじゃがいも、セイロで温めた前夜のおかず、キムチなどで立派な一食に

作ったその時にすべて食べる必要がない、というのも炊事のプレッシャーからずいぶん解放されるのではないでしょうか。

しかも料理として完成する前なので、その時食べたい《感じ》に合わせていくことができます。

作り置き総菜を作りすぎて食べ飽きる(わたしのことです)……という悲劇が起き得ないのです。

梅干しの作り方も、目からうろこでしたね。

当時住んでいたアパートの敷地内に梅の木があり、季節になると梅の実が落ちてきます。

それを毎日数個ずつ拾って帰り、塩をまぶしてジッパー付きのビニール袋に入れます。

ある程度量がまとまったら大きなビンに移す。

干すのも気が向けばやるけれど、という感じ。

梅仕事なんていう言葉があって、シーズンに一気に大量の梅の実をあれこれと仕込むのが普通ですが、按田さんのやり方はどこまでも無理がない。

旅先では塩を買い求めます。

けれどそれは、その土地土地の塩を味見したいのではなく、その後出会うかもしれない海産物や生鮮品を塩蔵するための塩。

いい生たらこがあれば買い、宿で塩をして包んで持って帰る。家に着くころには、いい塩梅のたらこができています。

この柔軟さ。

按田さんの食生活は、まさにサバイブするための料理なのです。

丸元淑生と魚柄仁之助と高野秀行を足してうんにゃらかんにゃらした手ごたえ

この本を読了したときの感想が、こうでした。

誰が誰だかわからない方はググってみてください。

按田さんが不快だったら申し訳ないのですが、わたしとしては最大級の賛辞です。

10代のときに魚柄仁之助さんの『うおつか流台所術 ひとりひとつき9000円』(農文協)を読んで衝撃を受け、30代で高野秀行さんの『謎の独立国家ソマリランド』(本の雑誌社)を読んで衝撃を受けたわたしにとっては、按田さんはその衝撃の系譜に連なるお方なのです。

ポイントは「パーツを作る」

按田さんの炊事の要諦は、パーツを作るという点にあります。

パーツを作るというのは、素材に火を通したり、塩をしたりということです。

そうすると、

・その時点の鮮度で素材の状態を止め、生の状態よりもたせられる

・すぐに料理に展開できる

という利点があります。

これはわたしも料理をしていて感じるのですが、野菜などを買ってきたまま置いておくよりは、すぐに手を入れたほうが良い状態で保てて、かつ料理に展開しやすいのです。

野菜なら、切って塩をまぶして漬物にしてしまう、ゆでてしまう。

肉も同じです。

今時期なら、きゅうりはすぐに鮮度が落ちるので、「これは食べきれない」と思ったらすぐにスライスして半干しにしてしまいます。

このパーツに、常備してある乾物や保存食(漬物など)を組み合わせていけば、いかようにも料理を展開させていくことができます。

そんなわけでわたしも

按田さんを真似して料理をすることが増えてきました。

まず、朝ごはん。

「平日朝はごはんとみそ汁、パンは休日」というルールを解体して、その朝の気分でつくったり食べたり、あるいは食べなかったりしています。

今は双子にお弁当を持たせなければならず、朝何かしらこさえないといけないので、何かしらできてしまう、ということもあります。

あとは、各自食べたいものを食べています。

今朝などは、まず昨夜の残りご飯に冷蔵庫にあった紅しょうが、佃煮、大葉、梅干しをのせて、同じく昨日から持ち越しのはとむぎ茶をかけたお茶漬けをまず食べました。

まだ食べたかったので、昨夜ゆでた豚肉の塊を切って昨夜使ったみそだれをかけて食べました。

それでもまだ食べたかったので、豚肉をゆでた汁をスープにして、中途半端に残っていたビーフンで汁麺に仕立てました。

(この間、夫に「悪い女だ。フフフフ」と言われていました。この言葉もわがやでは賛辞として流通しています)

あと、これは今日発見したのですが、わたしは「今夜はこれを作ろう」とやるよりも、「居酒屋gyogo開店!」というつもりで、インスピレーションかつインプロビゼーションで料理をしていくほうが気張らず楽しくできるようです。

今夜は、焼きそば麺が3玉残っていたことを思い出し、昼間焼いて出し忘れた焼きなす、同じく昼間多めに作っておいた蒸して割いておいた豚ヒレ肉などを入れた適当な焼きそばを作りました。

味見をしたら、香りと歯ごたえがほしかったので、大人はみょうがのせん切りとライムを添えました。

お酒が入って楽しくなってきたので、鉄板にシュレッドチーズを載せて焼いてカリカリのせんべい状にし、カルダモンの粉末をかけたおつまみもこさえました。

わたし自身が楽しくて、おいしくて、しかもみんなも喜んでくれて、言うことなし!

しばらく、こんな感じで作っていってみようと考えています。

按田さんはわたしと同い年のようです。

按田さんと同時代を生きていてよかった。

それくらい、わたしには得るものの大きい本でした。

これからも折にふれて読み返すでしょう。

按田さんのインタビュー記事があったので、貼り付けておきますね。

素敵な方です。

長野県在住のわたしだけど、いつか「按田餃子」で働いてみたいなぁ。

減量生活、その後

ごぶさたしております。

gyogoです。

さて、減量生活はじめ〼と宣言して早75日が経ちました。

ぜんぜん報告がないところを見ると、gyogoさん失敗してるのかしら?

……というわけではなくて、単に投稿をサボっていただけです。

はじめて2か月半、1か月1kg減は達成できています。

続けてみて気づいたことなどを書いていきますね。

最初はなかなか数字が出ない

おおむね宣言した通りの生活を送っていたわけですが、それでも減量生活自体がはじめて、かつガツンと代謝が落ちるアラフォーなので、最初はなかなか数字がついてきませんでした。

おっ、減った? と思ったら翌日まだ戻り。

三歩進んで二歩下がる、いや、一歩進んで〇・八歩下がる、みたいな。

そんなときに、東京に住む友人で、夫婦でシステマインストラクターをしているW家のAちゃん&Kちゃんからアドバイスが!

こちらの夫婦はシステマだけでなく柔術などもたしなみ、試合前の減量経験もあります。

そこでもらったアドバイスは、

「無塩のトマトジュースを飲んでカリウムで水分を出す作戦」

「炭水化物減らして、できれば運動増やして」

の2点でした。

トマトジュースは、青木村でおいしいトマトを育てている紀子さんのトマトジュースを購入。

これが超絶おいしくて!

が、子どもたちが飲みたがってハイペースでなくなるので、今は休止しています。

(うちの子は3人ともトマト好き)

炭水化物については、実は抵抗があったのです。

今回の減量は一時だけのことではなく、目標クリア後も続けられることしかしないと考えていたので、炭水化物を減らしてしまうとしんどいなぁ、と。

が、Aちゃんの

「数字が出ないとイヤになってくるから」

という言葉に「なるほど」と思い、炭水化物を減らしてみることにしました。

やっぱり炭水化物だった……(クッ)

朝は特に制限せずに炭水化物をとります。

昼は気持ち減らしめで。

夜はゼロ。もしくは、メニューによっては食べるけどかなり少なめに。

すると、数字にはっきり出てきました。

体脂肪率はそうでもないのですが、体重ははっきりと減ってきました。

悔しいけど、炭水化物を減らすとてきめんですね。

食後の「もやり感」もなくなります。

その分、夜などは寝るころにはお腹が軽く空いている状態になるんですが、不思議とあまり苦になりません。

朝はまず白湯を飲んで、何をどれくらい食べるか決めているので、制限なくといってもドカ食いはしなくなりました。

食事は野菜を多く

炭水化物をとらない分、野菜を多く食べています。

最近よく聞く食べ方「ベジタブル・ファースト」よろしく、野菜を先に食べます。

ちょうど青菜が多く出回る時期なので、その点は幸いでした。

まとめてたくさんゆでておけば、おやつがわりにつまむこともできます。

これからは夏野菜が出てくるので、野菜生活の楽しみは続きます。

肉も好きなだけ食べています。

赤身の牛肉の塊を焼いたのなんかいいですねー。

まあ、今はお財布の問題でそうしょっちゅうは食べられませんけれども。

東京で仕事をしていたときは自分の自由になるお金がそれなりにあったので、牛肉のランプの塊800gを買って焼いて食べるとかしてました。

お肉屋さんに「今日は何かお祝いですか?」と聞かれて、ちょっと困ったりもしましたが。

それぐらい肉好きだということで。

甘いものは捨てていない

甘いものは減量生活の敵、ではあるんですが、わたしは適度に仲良くしています。

暑くなってきて、生活クラブではじめてアイスクリームを注文したところ、おいしくて! しかも、1個の大きさが小さめでちょうどいいんですよね。

毎日は食べないけれど、食べるときは楽しんで、本当に食べたい甘いものを食べることにしています。

あ、心の底から「食べたい!」と思ったら、カップラーメンとかポテトチップスも食べていますよ。

おかげで我慢している感はほとんどないです。

運動はやっぱり大事

そして、運動。

今は、週2~3回はなんらかの運動をしています。

ミックスポーツクラブで「バランスボール90分」「ヨガ60分」、そして「ウォーキング60分」です。

スポーツクラブ以外の運動は、6月は慌ただしくてあまりできていません。

あとは、双子さんを足の裏にのせる「ひこうき」や、双子さんに背中にのってもらっての開脚&前屈。

これ、けっこうきます。

運動強度としてはそこそこだと思うのですが、やはり続けることで体に変化が出てきています。

継続は力なりってほんとだー

例えば、手を後ろで組んで伸ばすのなんかは、肩が動かなくてほとんど腕が上がらなかったんです。

それが、肩が以前より後ろにグッと折れて肩甲骨同士がくっついて、腕も上がるようになってきました。

床に座って開脚&前屈も、気が付けば未踏の位置まで倒れるようになってきました。

額が床につく!

わたしは股関節が硬いから無理と思い込んでいましたが、体って変わるんですね。

ちなみに、同じクラスの先輩(60代)も続けることでかなり柔らかくなっています。

ミックスポーツクラブの先生方にも、「体がすっきりしてきたね」と口ぐちに言っていただいて、うれしいですね。

体を動かす気持ちよさを思い出し、体の可動域も広がって、こうなると楽しいですね。

ストレスの有無も大きい

食事と運動、どちらも自分で納得できるレベルにはキープできています。

が、それよりも大きい要素があることに気づきました。

それは、ストレスの有無です。

今は、ストレスがほとんどない生活をしています。

もっと厳密に言うと、「刺激の入力が少ない」という感じでしょうか。

ちょいと脱線しますが、そのへんの話で唸らされた記事があったので、貼り付けておきますね↓

わたしは人との関わりで疲れることが多くて、嫌な思いをするときはもちろんですが、とても楽しい! というときも疲れを感じることがあります。

それは誰にでもあることですが、わたしは特にそれが強いと感じています。

勤めに出ていて常にストレスを感じていたときは、よく暴飲暴食していました。

今はストレスがほぼないので、食事が乱れにくいのです。

病気になるのにはいろんな要因があるので、例えば食事を良くすればすべて解決、というような考え方はちょっと違うかな……と思います。

実際、食事にほとんど気をつかっていないご長寿の方もいらっしゃいます。

むしろストレスのほうが影響が大きいのではないか、と感じています。

続けていきます

この記事を書きはじめて投稿するまでの間、実はちょっと体重が戻りかけて焦りました。

お腹も出てきて、体の「もやり感」も復活……。

こういうときこそ焦らないのが肝要。

7月は57kg台を目指して、ちょっとゆるんできた食事を引き締め、運動を多くしていきます。

まだまだ目標体重には遠いものの、ヨガやバランスボールを定期的に続けることで、体の変化に敏感になってきたのはいちばんの収穫です。

この感覚を頼りに、深めていきたいですね。

バランスボール、問題は音楽だ

GW前に通販でポチって到着していたにもかかわらず、双子さん在宅でなかなか開封できなかったバランスボール。

(双子さんの前に出そうものなら大惨事になるのは火を見るよりも明らか。障子のガラスに突っ込む映像が脳裏にループで流れる……)

減量生活18日目にして、ようやく開封の議をとりおこないました。

開けたらすぐに長男が興味を示し、空気を入れてくれると言うではないですか。

助かるなぁ。

水鉄砲みたいにしゅこしゅこやる空気入れなんですが、これがけっこういい筋トレになるんです。

二の腕にきますよ。

空気が入ったら、まずは長男がひと通り遊んでいました。

おっ、バランス感覚いいねぇ。

その後、長男と夫が出かけたので、満を持してわたくしが……。

ちょうど昨日がスポーツクラブのバランスボールクラスだったので、今日はいい感じに筋肉痛です。

とりあえず、音楽なしで弾みはじめましたが、やはり物足りない。

音楽で気分を上げなければ、ひとりでやるのはなかなか難しい……。

ググってみると、バランスボールにちょうどよいBPM(beats per minute)は100ぐらいとわかりました。

おすすめの音楽がyoutubeにリンクしていたので、おおこれはちょうどよいと思ってかけてみたものの、うーん、違う。

バランスボールクラスでは、最初の有酸素運動パートでは、ヒップホップなんですよね。

やっぱりヒップホップがいいなぁ。

ふと思い出して、CDボックスの中から引っ張り出してきたのがコレ。

これ、買ったのは10年以上前。

当時在籍していた青年誌でファッション担当をしていました。

(14年の編集者生活でファッション担当だったのはこの1年だけ)

よくお仕事をご一緒していたとあるカメラマンの方が、このアルバムを撮影中によくかけていたのです。

「かっこいいなぁ」と思って(カメラマンさんもかっこよかった)、アルバム名を伺って買ったのでした。

ヒップホップ、わりと好きなんです。

MTVなどで見ていいナァと思ったら買う、程度ですが。

さて、このアルバムのBPMはバランスボールのバウンスに合うか!?

かけてみたところ、なんと1曲目から4曲目まではばっちりテンポが合いました。

5曲目からはテンポが落ちて、これはこれで、有酸素パート後の筋トレにちょうどいい!

カウントも自然とゆっくりになって、おお、筋肉がいつもよりプルプルしますよ。

そんなわけで、まさかこのアルバムでバランスボールができるとは、ねぇ。

当時20代だったわたしは、40代になってこのアルバムでバウンスしているわたしを想像だにしなかったでしょう。

(Jurassic5の方もこういう使われ方は想像していないかもネ)

断捨離しなくてよかったです。

かつての愛聴盤と、時を超えてうれしい再会……歳は取ってみるもんですね。

(あれ? 一汁一菜ブログだったのに減量ブログになっている……)